지난 4일 영국 BBC방송은 중국 장시성 고급인민법원은 살인 혐의로 27년째 복역하던 장위환(52)씨에 대해 "그의 진술은 일관성이 없고 사건 기록과도 일치하지 않는다"면서 사과를 전함과 동시에 무죄를 선고했다고 보도했다.

장씨는 장시성 난창시 진셴현 한 마을에서 소년 두 명을 살인한 혐의로 사형을 선고받아 1993년 10월 27일부터 감옥살이를 시작했다.

석방 후 장씨는 "고문을 당해 허위로 자백할 수밖에 없었다"며 600통이 넘는 재심 탄원서를 넣었고, 법원이 이를 받아들여 재심에 착수했다. 장씨 측은 "재심 무죄 판결에 대해 국가배상금을 요구할 것"이라며 또 잘못된 판결을 내린 당시 재판부에도 책임을 물을 것이라고 밝혔다.

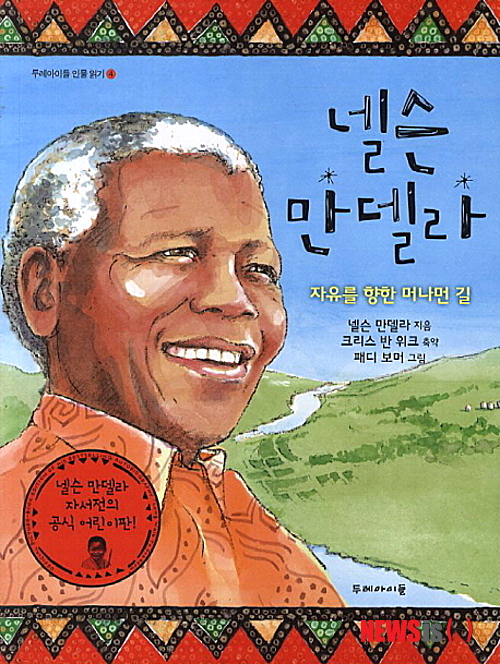

27년이라는 오랜 수감생활로 기억되는 또 한 사람은 넬슨 만델라다. 만델라는 감옥에서 쉼 없이 했던 일이 있었다. 그것은 독서와 대화였다.

당시 교도소 간부의 증언에 의하면 만델라는 불평과 끊임없는 욕설이 아닌, 종교, 물리학, 화학, 사회문제, 문학, 예술에 이르기까지 광범위한 분야에 관련된 대화를 죄수들과 주고받았다고 한다.

그리고 독서를 얼마나 소중히 생각했던지, 악의적 간수들이 책과 노트를 몰수하려고 할 때 격한 감정을 드러내며 저항했다고 한다. 그리고 이런 저항은 만델라가 당시 의도적으로 연출한 것이라고 동료들에게 이야기했다고 한다.

그렇다면 평정심을 잃지 않기로 유명했던 만델라가 이렇게까지 저항한 이유는 무엇일까?

그의 저항으로 같은 죄수들도 함께 셰익스피어의 작품을 읽고 장문들을 암송했으며, 그 외에도 코리올란, 율리우스 카이사르, 헨리 5세 등 책들을 읽고 암기했다고 한다.

만델라는 언젠가 석방되어 세상에 다시 나갔을 때 그간 변해버린 세상과 자신이 조화롭게 어우러지지 못한다면 인종차별을 해결하기 위한 자신의 목표를 실천하는데 많은 어려움이 있을 거라 생각했다는 것이다.

1993년, 흑인과 백인간 갈등을 평화적으로 종식시킨 공로로 노벨평화상을 받은 '넬슨 만델라'의 이름은 아프리카 어디를 가든 쉽게 눈에 띈다.

324년간의 백인통치를 끝내고 남아프리카 공화국의 첫 흑인대통령이 된 넬슨 만델라는 '아파르트헤이트(Apartheid)'라 일컫는 인종차별정책에 반기를 들고 투쟁하는 투사였다. 그는 27년의 감목생활에 대해 다음과 같이 말했다.

""우리가 떠나온 세상은 오래전부터 더 이상 존재하지 않는다. 위험은 바로 우리의 생각이 굳어져 버렸다는 것에 있다."

이 남성은 지난 6월 19일 오후 9시 52분께 대구 한 아파트 근처에서 귀가하던 여성(51)을 뒤따라가 가방을 빼앗으려 시도했다. 그러나 피해자가 반항하자 마구 때린 혐의를 받고 있다.

그는 이미 2008년 강도치상죄 등으로 징역 10년형을 받고 지난 5월 출소했다. 1991년에는 강도살인죄 등으로 징역 10년형을, 2001년에는 강도상해죄로 징역 7년을 선고받은 바 있다.

재판부는 “피고인이 강도 등으로 27년 징역형을 살았는데도 출소하자마자 또 여성을 상대로 범행했고, 폭행 정도가 가볍지 않은 점 등을 고려하면 엄한 처벌이 불가피하다”고 양형이유를 밝혔다.

누구는 무죄로, 누구는 대통령으로, 또 누구는 다시 감옥으로 갔다. 27년이라는 오랜 수감생활 속에 지키고자 한 것과 얻고자 한 것이 무엇인지 알 길이 없다.